当前位置 >>

兰州大学城市规划设计研究院兰州大学城市规划设计研究院

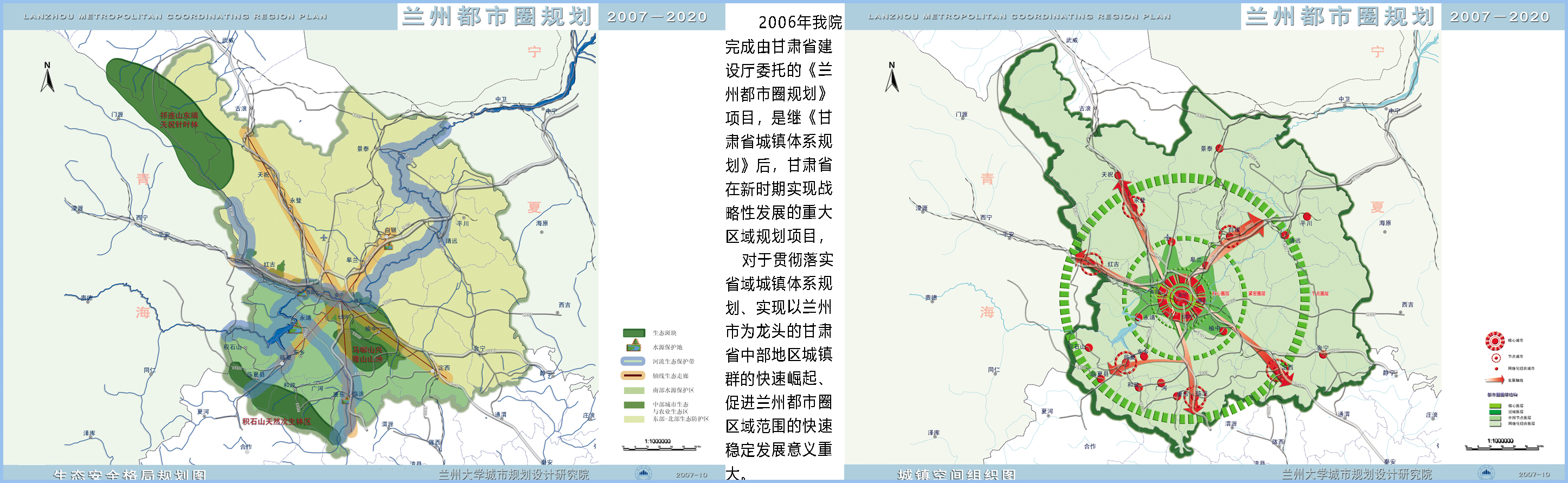

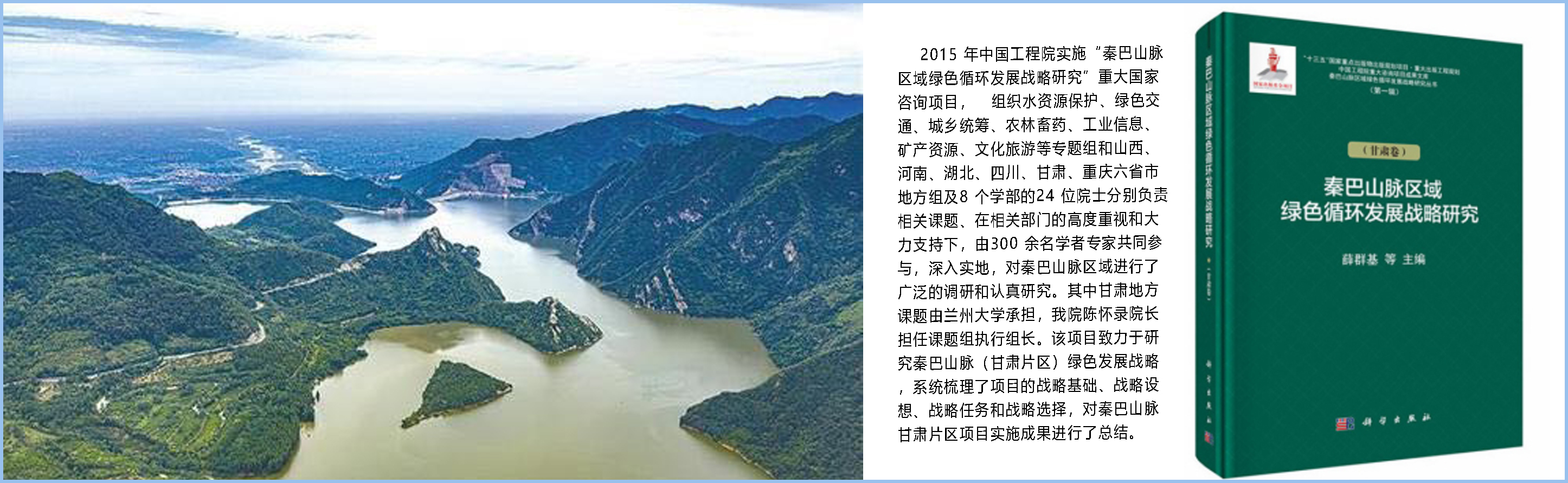

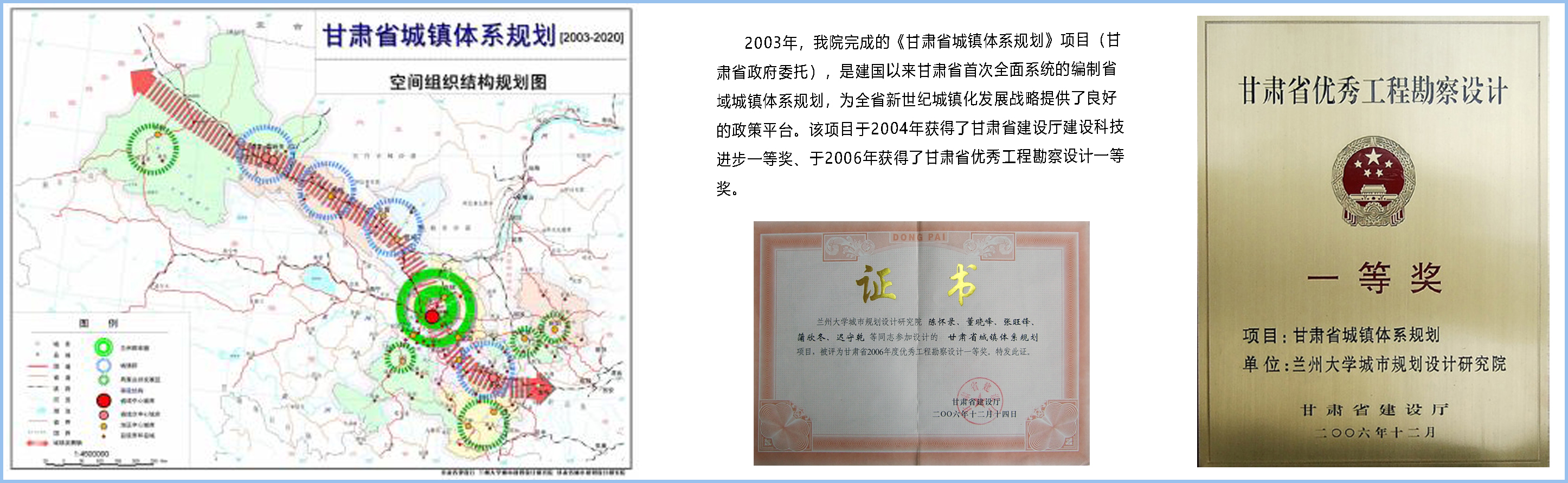

近日,兰州大学城市规划设计研究院开展了“欢度国庆节 喜迎二十大”暨“四美融合谋划陇原蓝图 齐心协力助推乡村振兴”为主题的村庄规划论坛。论坛分享讨论了兰大规划院编制的临洮县太石镇后地湾村、民勤县泉山镇和平村、渭源县五竹镇鹿鸣村和甘谷县六峰镇姜家庄村等村庄规划优秀案例。以这些案例为代表,兰大规划院编制的村庄规划紧紧围绕”产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的要求,通盘考虑土地利用、产业发展、乡村建设、生态保护和历史文化传承等因素,贯彻任振鹤省长关于村庄规划的讲话精神,着力打造“形态美、生产美、生活美、人文美”四美融合的美丽乡村规划。

八千年辉煌历史,三千里壮美河山。甘肃是农耕文明的发祥地,这里曾有“闾阎相望,桑麻遍野,天下称富庶者无如陇右”的辉煌,也有“陇中苦瘠,甲于天下”的悲凉。随着甘肃脱贫攻坚的完成,实施乡村振兴成为甘肃巩固脱贫攻坚成果、实现农村现代化的重要抓手。省委省政府坚持规划先行、谋定后动,全面推动全省多规合一实用性村庄规划的编制,兰大规划院作为甘肃省乡村规划技术联盟的一员,技术赋能于村庄规划编制,承担的村庄规划项目遍布全省各市。从河西走廊功能完善的生态绿洲新村,到黄土高原山环水绕的美丽乡村,从脱贫致富初具雏形的中心村,到陇上江南文化底蕴深厚的古村落,精心描绘、着力勾画“各美其美、美美与共”的多彩“陇原乡村风情画”。

一、临洮县太石镇后地湾村

![]()

打造高山乡村新颜值,塑造乡村形态之美

后地湾村曾是临洮县太石镇深度贫困村,2013年贫困发生率为49.6%。十年间,各级政府和企业持续开展脱贫‘帮扶工作,村庄品质逐年改善,村史馆墙上挂着的一张张照片,生动记录着村子的变迁故事。本次村庄规划结合临洮县六县战略及村庄实际编制,为后地湾全面推进乡村振兴,走出特色发展新路子指明了方向。

1.打造旅游特色品牌、建设廉政教育基地

依托马啣山独特的自然景观和毗邻兰州的区位优势,后地湾以乡村旅游、廉政教育等特色资源为抓手,打造集廉政教育学习接待、研学文创、休闲观光、民宿度假、农耕体验为一体的乡村旅游示范村,深度融合一二三产,实现村庄产业多元化发展。规划建设农耕体验馆、百亩油菜花观赏基地、人民公社大食堂、游客接待中心、大地艺术景观、户外素质拓展训练基地、后地湾村廉政教育文化基地等多项文旅设施,实现与兴隆山自然保护区、石佛沟国家森林公园旅游资源及服务设施共享,探索一条休闲避暑、民俗体验、农业观光为主的高深山区乡村旅游发展新路子。

2、呈现炊烟袅袅、狗吠深巷的乡村画卷

规划本着“延续—整合—提升—激活”的思路进行乡村空间全方位的整治。凸显红瓦砖墙、精致秀美的农宅院落。从功能布局入手,针对庭院空间利用率低,功能分区不明确,布局混乱,环境质量差等问题,把庭院空间明确划分为居住空间、附属空间、交通休闲空间、绿化空间,丰富庭院的空间层次,提升空间质量;以泉湾社为重点,结合农家乐和民宿建设,增加庭院绿化,修缮围墙大门,改进庭院铺地,使之成为环境优美、舒适宜居的农宅庭院。打造“洁化、序化、美化、绿化”的公共空间。通过整治断壁残垣、清理乱堆乱放、拆除乱搭乱建、清理村内沟渠、整治乱贴乱画等方式,打造泉湾党建广场、文化戏台、汪子沟写生基地等多个公共空间。

3、生态反哺乡村,实现“绿水青山就是金山银山”

坚持“绿化+旅游+发展”思路,践行绿水青山就是金山银山理念。村庄北部实施“马啣山增绿+农户”的生态产业模式。构建“生态基质——绿色廊道——绿地斑块——山水脉络”的生态网络。在普银公路以东退耕还林区域,展现自然特征的植物景观营造,保护和修复现有林地和牧草地,种植特色景观植物如云杉、暴马丁香、紫丁香、紫斑牡丹等等,形成山地特色风貌,打造“清风林”旅游景点,推动生态保护和乡村旅游产业融合发展。展示农耕文化、错落优美的梯田景观。后地湾梯田的平均海拔在2600-2850米之间,梯田跨越高山、丘陵和谷地等地形,形成层层叠叠、错落有致的梯田景观。规划以保护梯田为目标,维持现有的田埂肌理、挡墙及田埂路,结合乡村旅游项目对田埂路的材质按照传统方法进行改造加固。真正让后地湾村成为‘看得见山,记得住乡愁’的美丽村庄。

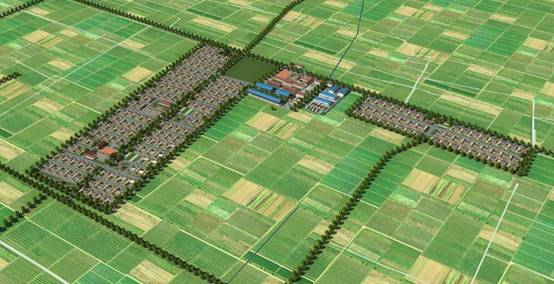

二、 民勤县泉山镇和平村

![]()

依托绿洲现代农业,赋能乡村生活之美

和平村地处民勤县泉山镇东北部,属于典型的绿洲平原型农业村庄,田、园、村交错共融,自然本底较好,代表甘肃广大河西地区村落的特征形态。和平村是2021年甘肃省第二批村庄规划60个省级试点村之一,我院于2021年9月接到项目编制任务后,即时启动村庄规划编制工作,按照“兴产业、优布局、提品质”三大方向全面推进乡村发展。

1.兴产业,推动农业现代化、规模化发展

依托和平村耕地资源富集、集中连片以及民勤县整县推进高标准农田整治建设等优势条件,按照强“一”联“二”拓“三”的思路,大力发展以现代瓜果种植、规模化养殖等为主的高效农业与特色农业;有序引导村庄发展配套农产品初加工、冷藏存储等初加工的工业企业,延伸农业产业链;同时结合村庄现有田园综合体,积极发展家庭农场、农事体验、果蔬采摘及乡村体验式餐饮等休闲农业,提高农业附加值。

2.优布局,促进村庄适度收缩、集中安置,盘活低效存量建设用地

面对乡村空心化、人口老龄化、土地闲置化等背景,按照民勤县和平村居民点收缩安置的建设要求,将村庄原有3社、6社两个自然村组整体搬迁至村委会附近集中新建安置点(和平新村),对原有宅基地进行复垦。规划对其余自然村社暂做保留,重点对居民点内部人居环境及基础设施配套提质完善,改善村民居住生活环境水平。按照民勤县房地一体数据,对于村民自建宅前屋后的违建建筑和村内闲置的低效用地进行存量挖潜,腾退建设指标用于村庄居民点、产业、配套设施等建设项目。

3.提品质,完善村庄基础设施、打造村庄美好生活

根据村庄建设实际情况,因地制宜完善基础设施和公共服务设施,形成县乡村功能衔接互补融合发展的格局,确保公共服务共建共享,从村民的日常生活作息出发,提供多元化、定制化的公共服务设施供给策略。保留现状老年人活动中心,升级现有设施等级,提高服务水平及使用效率;完善教育服务,在新建安置点(和平新村)配备三班制幼儿园,满足本村及附近村庄学前儿童教育需求。规划切实保障村庄基本公共服务设施,提高设施配置水平,实现设施共享。

根据村庄道路实际建设条件,因地制宜规划道路系统,保证规划道路布局与村庄原有格局相切合,确保产业路、旅游路、致富路路路畅通。加快推进农村生活污水治理,规划地埋式污水处理设施与管网建设;推进“四化”建设,引导开展“四微”环境治理。优化乡村水系、林网、绿道等空间布局,针对民勤特殊的自然地理条件和生态治理现状,按照“平原林网化、乡村林果化、廊道林荫化、庭院花园化”的要求,实施农田防护林、乡村绿化美化、治沙造林“三大工程”,推动村庄防风固沙、绿化提质增效,营造天蓝地绿、村美人和的乡村底色,力争通过公共服务设施和基础设施的提升和完善,为村民的美好生活保驾护航。

三、渭源县五竹镇鹿鸣村

![]()

农旅融合发展,厚植乡村产业之美

鹿鸣村位于渭源县五竹镇,渭河源大景区四大核心景区的太白山景区与渭河源景区范围内。北部的峡口水库景区和南部的渭河源—九眼泉景区属于渭河源省级地质公园范围。

1.全体村民参与,实现共同富裕

规划提出通过绿色供应链体系实现“两山理念“创新模式。依托森林、林地及其生态环境,在林内开展种植活动,如林药模式种植特色中药材、林菌模式种植羊肚菌、林菜模式种植乌龙头等;在林内开展生态养殖活动,如中蜂养殖、散养鸡等。同时,探究适合本村的产业发展模式,通过农村土地承包经营权流转,盘活农村土地资源,采取“龙头企业+合作社+基地+农户”的发展模式,积极推进公益林“两山”转化,建立林下经济合作社和中蜂养殖合作社,发展壮大村级集体经济,解决村民怎么参与、村民怎么增收等问题,并提出全体村民参与的共同富裕计划。

2.农旅融合发展,打造产业链体系

乡村振兴“产业兴旺”是抓手,本次规划从村庄的区位条件、资源禀赋、产业基础出发,在合理规划产业布局的基础上,特别重视乡村“一、二、三产”的融合发展,根据村庄自身特点策划产业项目、突出优势带动弱项,构筑适合各村资源禀赋的乡村产业链,以“农业+模式”为主, 参照田园综合体的模式三产融合地提高农产品附加值、扩大农产品销售渠道。

本次规划构建鹿鸣村产业链体系,比如种植业、养殖业、农产品加工业和旅游业产业链体系,通过特色种养,在农田开展马铃薯育种、中药材种植、特色山野菜种植,在林下开展羊肚菌种植、散养鸡和中蜂养殖,由此生产特色农产品。同时,围绕马铃薯现代农业产业园的建设,打造以“薯主题游园”为主题的创意农业,延伸发展薯食盛宴、亲子研学和儿童游乐。养殖的中蜂通过油菜花海生产农家蜂蜜,油菜花海又可榨取菜籽油,养殖的梅花鹿又可作鹿茸、鹿酒、鹿肉用作农家餐饮,生产的特色农产品不仅可以满足“鹿鸣盛宴”的菜品需求,还可打造特色农产品牌做电商物流,由此构成鹿鸣村特色的农旅产业体系,真正做到三产融合发展,绿色生态健康,凸显乡村产业之美。

3.发挥地方特色,规划蓝图指引

随着乡村振兴示范行动的推进,村庄规划将进入建设实施阶段,广大乡镇和村庄基层组织对加强规划方面的技术力量有迫切的需求。本次规划提取鹿鸣村特有的历史文化、文物古迹和历史建筑等元素符号,从河道生态、开敞空间、道路风貌、建筑风貌和民宿改造等方面提出根植于鹿鸣村的特色风貌营造方式和详细设计施工方案。规划“以人民为中心”,不仅围绕村民和基层政府的发展诉求做规划,而且通过新增项目点的管控图则,使村民能看得懂的村民手册。同时,列出分年度实施计划,重点针对十四五期间的建设项目进行实施方案设计,关注鹿鸣村的发展,持续跟踪项目的落地实施,提供陪伴式服务,一张蓝图指引到底。

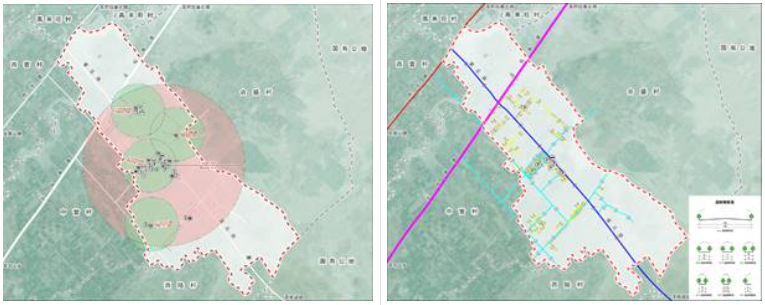

四、 甘谷县六峰镇姜家庄村

![]()

传承陇上文化名村 彰显村庄人文之美

姜家庄村位于甘谷县六峰镇镇域北部,紧临镇政府,距县城5公里,是蜀汉大将军姜维故里,远近闻名的文化村。世传甘谷县六峰镇姜家庄为姜维故里,有姜维衣冠冢。1988年,甘谷县人民政府组织重修姜维衣冠冢,冢前立杨成武将军题写的“姜维故里”碑,另立“远忠”碑。

1.从村庄建设到村域统筹

规划提出延续乡村有机融合空间关系,通过生态用地、农业用地、建设用地合理布局,植入特色产业、挖掘地域文化、保护生态环境等,在空间上实现乡村地区的全域统筹规划。在此基础上,遵循自然与生态保护优先原则、因地制宜与时俱进原则、突出特色原色和协调整合原则。从重民生、提环境、保品质、统筹村域发展四个方面,重点打造特色节点场所,结合地域与文化元素,营造与当地乡风民俗相匹配的空间氛围,与居民生活相融合的空间尺度。实现城郊融合类村庄从村庄建设到村域发展的空间转变。

2.从乡村到城乡,从边缘到窗口,乡村振兴先行示范

规划立足于乡村与城镇的关系,考虑城乡元素流动,强化带动作用,推动城市与乡村双轮驱动和融合发展。打破城郊融合类村庄原有的城市郊区、城市边缘惯性思维,利用好城郊融合类村庄独有的先天优势,以就近的城市消费文化为驱动,为乡村注入资金、人才、技术等发展要素,反过来乡村为城市提供休闲场所、有机食品、自然氧吧等乡土田园服务类产品。多驱动力联合发展,强化带动作用,推动城市与乡村双轮驱动和融合发展。

3.从环境改善到特色风貌塑造,弘扬乡村传统文化

姜家庄村把姜维文化、三国文化融入姜家庄村乡村建设工作之中,不仅形成旅游特色资源,也成为美化村容村貌、传承传统文化的重要载体。通过打造姜维纪念馆作为承担人文关怀功能的核心公共场所,继承与发展姜家庄村历史脉络与乡土精神。以文化传承建设村庄,营造城郊村庄特色风貌;打造“姜维故里”,弘扬村庄三国文化。自村庄规划编制以来,姜家庄村已先期实施了龙峪沟治理项目,增加沿线景观建设,明显改善村庄生态环境。同时,对姜维纪念馆周边环境以及村庄巷道进行了提升改造,呈现出姜家庄村青瓦白墙错落有致的农家小院间,一幅幅栩栩如生的三国文化彩绘,在干净整洁的村中小道两旁,徐徐铺展开来,彰显村庄人文之美。

![]()

不负韶华,只争朝夕。兰大规划院村庄规划以创新为重中之重,从技术路线、规划策略、规划思路、工作方式、表达方式等多个方面不断创新,在甘肃省省级村庄规划编制试点工作中获得了两项优秀村庄案例,这两年完成的150余项村庄规划成果获得了省自然资源厅和各地政府的好评。兰大规划院将一如既往以“自强不息、独树一帜”的兰大精神,对村庄规划“重创新、重调研、重对接、重质量、重服务”,“懂民情、知民意”,使规划真正有效指导村庄发展建设。踏踏实实为提升村民生活品质出谋划策,实实在在为村庄描绘美好蓝图,构筑“各美其美、美美与共”的多彩魅力村庄,助推甘肃省乡村振兴大业。

![]()